シュウカツ子

シュウカツ子ネットで調べると「25卒 就活 やばい」と出る・・

これまでと比べて何か変わったのかな??

そんなこと言われたら、不安になるにゃ〜。

ネットで検索をすると「25卒 就活 やばい」というような検索候補が表示されたりします。こんなワードを見ると、不安になる就活生も多くいると思いますので、本記事でしっかりと解説していきます!

解説していくにゃ〜

25卒の就職活動はここに注目!

インターンシップの方針が変更

実は25卒からインターンシップのルールが大きく変わります。(2023年4月に大学3年生・大学院1年生)

どういうこと〜?

25卒から「採用直結」のインターンシップが可能になったにゃ〜。

これまでのルールでは、学業がおろそかになりかねないなどの理由から、採用直結型インターンは禁止されていましたが、25卒から採用直結インターンシップが一部認められるになった。

採用直結インターンの条件は5つ

①就業(実務)体験が必須

②期間として最低でも5日間以上の実施

③大学の定める長期休みに実施を行うこと

④実施期間において半分以上の時間を就業体験に当てる

⑤現場に従事する社員が指導とフィードバックを行うこと

なんか細かいルールがあるのね。

今までは「仕事体験」の側面が強かったインターンシップが、採用直結になったので意味合いが大きく変わってきたにゃ〜。

このようにインターンシップの位置付けが変わり、採用直結型になったということは

「インターンシップ=早期選考」という位置付けになります。

そうなるといつも以上に多くのインターンシップが夏前から開催されるにゃ〜。

採用直結型となるインターンシップは、期間として最低でも5日間以上の実施とされており、夏休みなど長期の休み期間には多くの25卒学生が殺到すると思われます。

1Dayインターンシップは採用直結型とはなりません!

25卒以降も1日限定で実施される予定ですが、就活ルール上はインターンシップには該当しないことが決定。

1Dayはダメなんだ!

ダメではないけど、採用直結型には該当しないので注意するにゃ〜!!

他にもインターンシップには種類があるから次に解説するにゃ〜。

インターンシップの種類

たくさんあるのでしっかりと読むにゃ。

①汎用的能力・専門活用型インターンシップ

②オープン・カンパニー

③キャリア教育

④高度専門型インターンシップ

※厚生労働省より

げ、結構あるのね・・

①汎用的能力・専門活用型インターンシップ

対象:大学3年生〜4年生

期間:最低5日間以上

備考:専門性を重視する内容なら14日以上の実施が必要

いわゆる「長期インターンシップ」と呼ばれるもので

これがさっき出てきた「採用直結型」のインターンシップだにゃ。

②オープン・カンパニー

対象:大学3年生〜4年生

期間:半日〜1日など短期

備考:企業を知る機会に活用する

仕事内容を知る、というよりはその企業の雰囲気

などを見れるって感じね!

③キャリア教育

対象:大学3年生〜4年生

期間:1日〜3日間(長期の場合もあり)

備考:学生への教育がメインとなる

ん、教育ってなに?

社員でも無いのに企業にメリットあるの?

確かに、これは厳密にはインターンシップとは呼ばないのだが

企業側としても学生達に「自分たちの会社を知ってもらう」機会に

はなるので意外とメリットもあるにゃ。

高度専門型インターンシップ

対象:大学院生

期間:定めはないが長期で実施される場合が多い

備考:専門性を重視する内容なら14日以上の実施が必要

大学院生もインターンシップがあるのね

大学院生だと研究室との兼ね合いもあるから

スケジュール管理が大事だにゃ。

インターンシップにも種類があるので、自分が応募しようとしているインターンシップがどれに当てはまるのか

しっかりと確認をしましょう!

25卒就活のこれだけは覚えておこう!

オンライン就活の加速

コロナ以降、オンラインによる選考が急速に広がりました。

最近はコロナが落ち着いてきたこともあり、説明会はオンライン実施、面接は対面方式を交えた「ミックス型選考」を採用する企業が増え始めています。

移動時間と費用が節約できるのがありがたい・・!

地方住まいの学生などには追い風になった分、

就活のライバルが増えた、とも言えるにゃ〜。

就活のオンライン化は時間効率を良くしてくれるメリットがある一方で、企業の雰囲気や働いてる人の顔がイマイチ見えてこないといった不安材料が残るので、インターンシップの活用が企業の情報収集に大きく役立つと思われます。

早期選考について

早期選考とは一般的な就活情報解禁およびエントリー開始となる3月1日よりも前に行われる選考のことです。

近年、早期選考を実施する企業が増えてきているので要チェックです!

聞いたことはあるけど、早期選考って

時期が決まってないから難しいのよね〜

早期選考は3月1日より前の選考全てを

指すので確認が必須だにゃ!

現在、早期選考を取り入れる企業が増えていると言われています。

特に早期選考は3月1日より前に行われる選考全てをまとめて早期選考と呼ぶので、決まったスケジュールはなく、あくまでも実施する企業側の方で日程などを決めています。

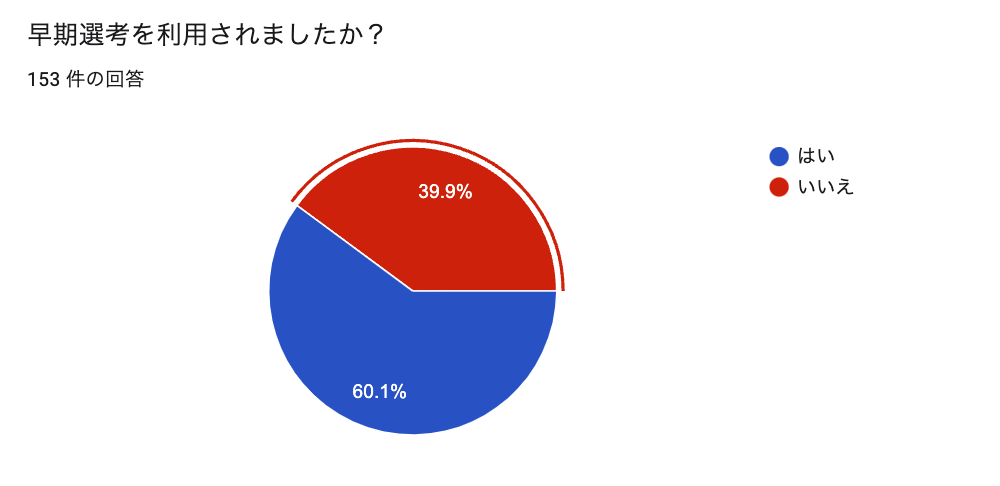

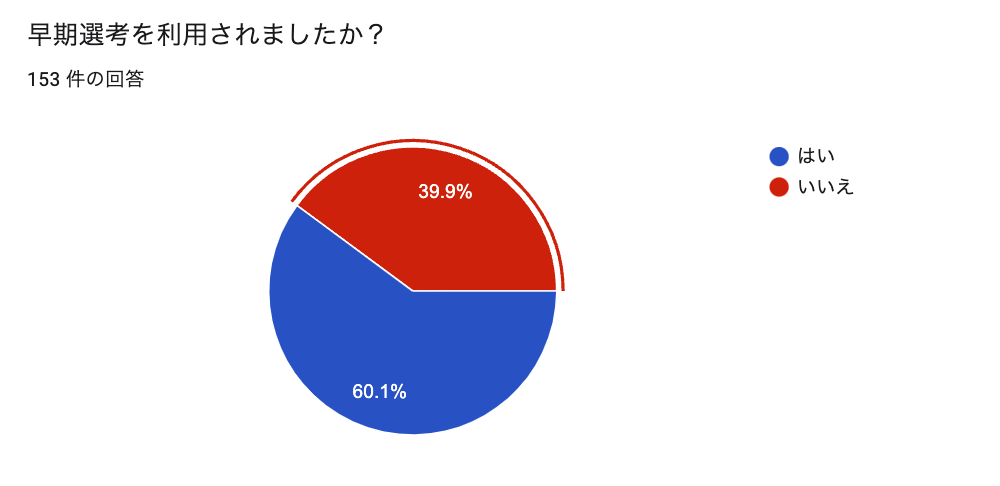

当サイト独自の調査では、23卒生において調査した153人中、およそ60%にのぼる学生が早期選考を利用したと回答。

今や多くの学生が早期選考を活用していることがわかりました。

じゃあ中には早期選考で内定もらって

3年生のうちに就活が終わった人もいるの?

もちろん、全員ではないにしても

そういう人も今は多くいるにゃ!

早期選考を活用するメリットとしては早くに内定を獲得できる他、面接慣れができるという点があります。

多くの就活生が面接という壁にぶつかるため、早期選考を通して面接レベルの底上げができるのは大きなメリットだと思います。

また、早期選考で内定を獲得すれば、気持ちの面でも大きな支えともなるので3月1日以降の本エントリー期間でも

心にゆとりを持った状態で就活を継続できるという点も早期選考を活用する理由となっているようです。

確かに内定が無いよりは、1つでも多くあった方がいいよね

もちろん、ただ闇雲に内定だけを持っていても

それでは安心材料とはならないから注意だにゃ!

筆記試験の対策

・SPI

・ENG

・玉手箱

・GAB

・CAB

げげ、こんなに有るの?

就活の適性検査において最もメジャーなやつが「SPI」になります。

テストセンターで受験するものもあれば、今は自身のPCから受けることも出来ます。

また、性格検査もセットになっていることが多いので総合的なポテンシャルを見られていると考えられます。

最初はSPIの対策をやっておくのが無難だにゃ!

今日からやれること

い、急いでインターンシップに応募しなきゃ!

その前にやることあるにゃ〜!!

就活サイトに登録

まずは就活サイトに登録しましょう。

どういう業界、どういう企業があるのかなどサイトに登録するだけでたくさんの情報を仕入れることが出来ます。

また、就活サイトには企業探しだけではなく、性格診断ツールや筆記試験の対策コラムなど就活に役立つ情報が多くあります。そういった意味でも就活の一歩目として就活サイトへの登録をオススメします。

SNSの就活アカウントを作る

インターンシップや早期選考を行う企業の情報収集をするのに就活サイトに加えてSNS、特にTwitterは有効的だといえます。

最近は企業規模を問わず、ベンチャーから大手企業まで多くの企業がTwitterを開設しており、企業によっては新卒採用担当者が直接アカウントを開設してるケースも多いです。

実際に夏季インターンシップのアナウンスや早期選考の情報を新卒採用担当者がTwitterで発信していることも多く、就活生の中にはスカウトDM(ダイレクトメッセージ)をもらった方もいるそうです。

また、選考に関する情報だけではなく、その人事の人柄だったり企業の風土なんかもTwitterから垣間見えたりもするので就活アカウントは作って損はないでしょう。

Instagramには就活で役立つ情報やインターンなどの選考状況をまとめてくれている就活系アカウントが多数あります。為になる情報があれば画像を保存しておくことで見返すのも便利です。

また、最近は企業が広報活動の一環としてInstagramを使用するケースが増えたきたので、企業風土や働いてる人などホームページだけでは知れない情報も収集できたりします。

TikTok

TwitterやInstagramと比べると後発なSNSですが、今やその影響力は強大です。就活系インフルエンサーが就活ネタから面接テクニックまで幅広く、ショート動画にして発信をしています。

動画自体も30秒~1分程度と飽きることなく、視聴ができるので令和のこの時代に就活情報を収集するツールとしてもってこいのSNSです。

1つ注意なのが本垢ではなく、あくまでも就活垢を作ることを

オススメするにゃ〜!

以下のページでは、今年から25卒就活のスケジュールや方針について詳しく書かれているので、一度読んでみることをおすすめします!

自己分析をする

そうは言ってもね〜。

難しいのよ、これ。

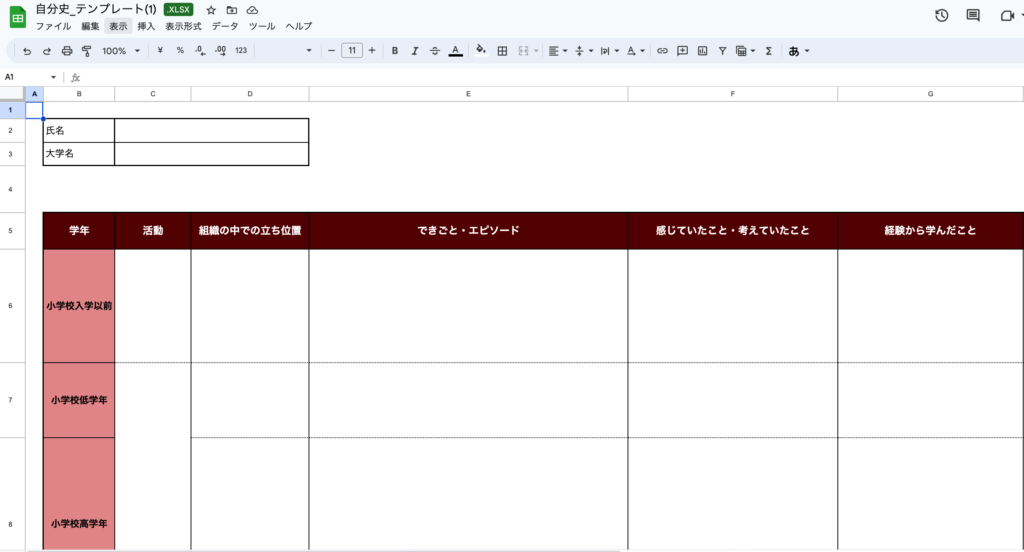

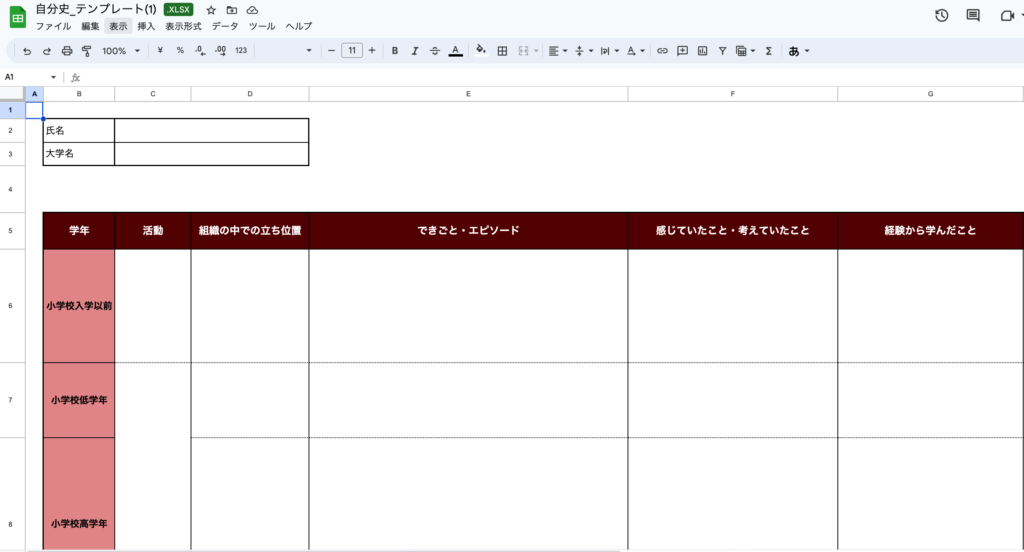

自分史

あまり耳馴染みがないかもしれませんが、自分の歴史と書いて「自分史」と読みます。

簡単にいうと自分の人生年表になります。子供の時の嬉しかった出来事や思春期に経験した嫌だったことなどできる限り、書き出してみてください。自分らしや忘れていた過去を思い出す良いきっかけになると思います。

自分史は特に「就活の軸」を作るのに大きく役立ちます。

書き出した自分史を客観的に見ることで「△△にやりがいを感じていた」「自分は○○な場面で活躍できていた」といった自分の特徴がわかってきますので、就活における企業選びの軸も見つけやすくなりますので、これから就活を始める人にはオススメです。

大学のキャリアセンターを使う

各大学には「キャリアセンター」と呼ばれる、学生のキャリア支援を行う組織があります。センター内では企業情報や採用情報を閲覧することができるのであなたの就活の大きく役立つと思います。

実際の利用者の中には履歴書やESの添削をしてもらった方なども多いそうです。

また、センター内には相談員と呼ばれるキャリアに精通した職員も常駐しているので気軽に相談できたりもしますので一度行ってみるのも良いでしょう。

オンライン形式の合同説明会に参加してみる

合同説明会と聞くと、大きな会場で実施されているイメージがありますが、現在はオンラインでも開催していることが多いので業界研究や仕事研究に苦戦していれば参加しみてるのも手です。

1回に数十社の話が聞ける点と途中退席が気軽にできることがオンライン形式のメリットだと言えます。

また、オンライン開催の場合は顔出し不要の形式が多いため、就活生が参加しやすいイベントになっています。

自分はどんな業界で働きたいか、どんな仕事があるのか、これらを知るために一度オンライン形式の合同説明会に参加してみてはいかがでしょうか。

就活イベントに申し込んでみる

合同説明会とは違って、説開会+選考会がセットになっていることが多いです。

企業によってはオンライン・対面の選択が可能で内容としてもグループワークだったり、ゲーム形式の選考会などを実施している企業もあるので選考の場馴れがしたい方や採用人事と直接話してみたいなんて方にオススメです。

OB訪問

ある程度の業界選定や興味のある仕事が見えてきたら、OB訪問を活用するのも手です。自分の周りに働いている先輩がいたらまずはその方に聞いてみましょう。

近くに繋がりがある先輩がいなくても、MatcherのようなOB訪問アプリなどもあるのでそういったツールを活用するもの一つの手です。

OB訪問するときは1年目の先輩より、

3~4年目くらいの先輩に聞くがいいにゃ~

え、どうして?

1年目より3~4年目くらいの人のほうが

ある程度仕事に慣れてきているので、

会社の話など深い部分のことが聞けるからにゃ!

就活というルールも正解もない戦いが皆さんを待ち受けていますが、決して正しい答えや正解は無いと思います。

あるとしたらそれは自分の選択です。ネットやSNSが発達して必要以上の情報が手に入りすぎてしまう今だからこそ、自分で考え、選択していくことが求められます。

ネットの検索欄には「25卒 やばい」なんていうワードがありますが、そんなことはありません。自分なりに、自分らしく考えて選択をしたならばそれで良いと思います。

当記事が就活を始める、始めようとしている貴方に少しでも役にたったのであれば幸いです。